“《记忆》拯救了我的睡眠” 日期:2023年07月08日

6月22日,泰国导演阿彼察邦·韦拉斯哈古创作的剧情长片《记忆》通过全国艺联专线上映。截止到7月4日中午12时,国内票房已超215万元,累计观影达5万人次以上,在全球公映国家票房排名中位列第一。

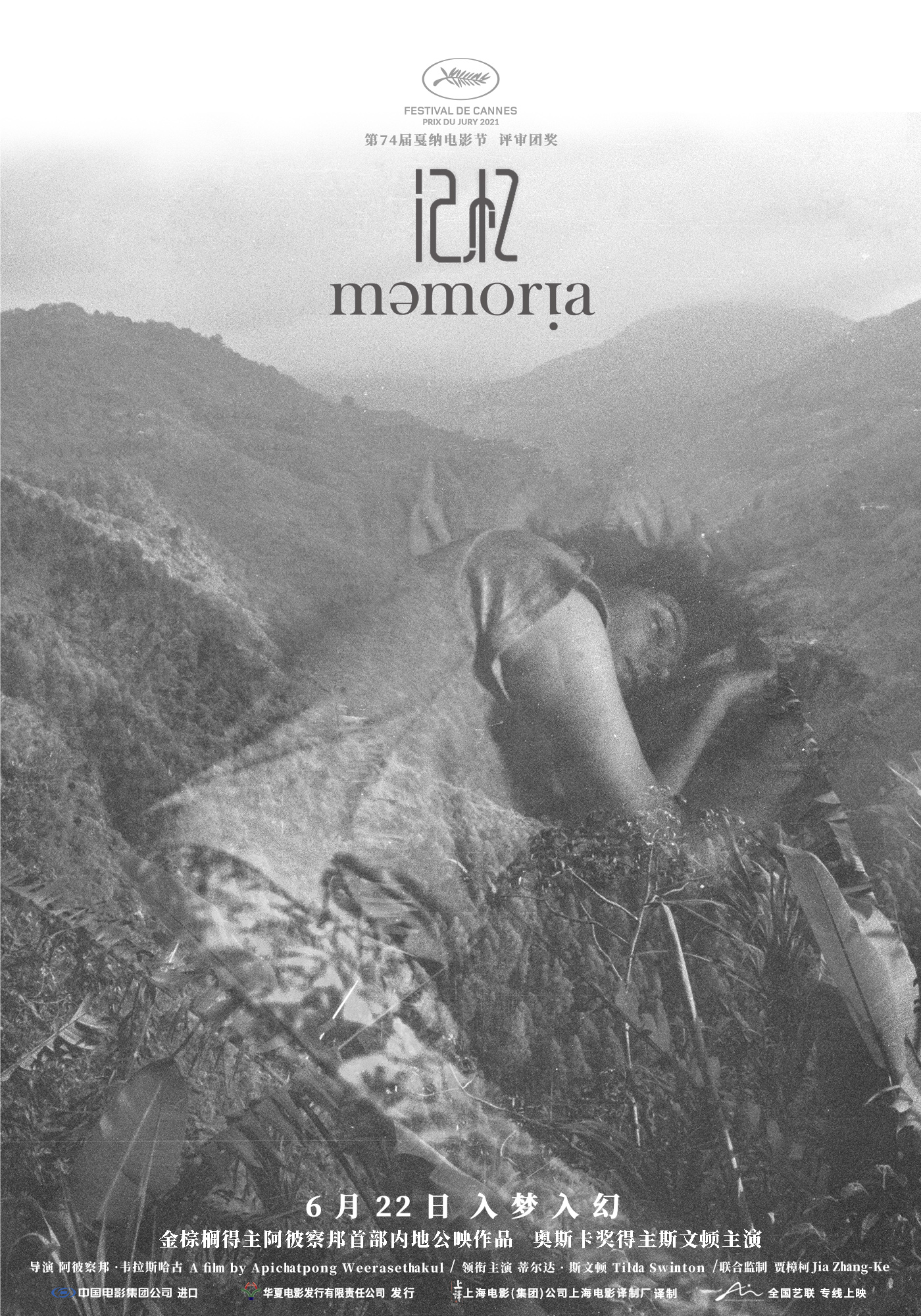

对于热爱艺术电影的中国观众来说,阿彼察邦导演的名字并不陌生,他创作的影片在国际电影节展受到广泛赞誉,《记忆》也曾在第74届戛纳电影节主竞赛单元摘得评审团奖。

但即使在全球艺术电影的观看实践中,阿彼察邦的电影也可能会因为节奏缓慢、非常规叙事、神秘主义的表述等让一些观众望而却步。《记忆》在国内引发的观影现象让人兴奋,此次上映更像是一块“试金石”,检验出中国观众对电影,尤其是在影院中观影的需求是不可替代的,对艺术电影的包容度和渴求是居于世界前列的,也足以反映在一种观众基数足够大的情况下,小众也可以成为“大众”。

坐在影院里观看阿彼察邦的电影,可能跟当下的视觉经验背道而驰。因为通过流媒体的反复“训练”,我们已经习惯了15秒每条的眼球攫夺,习惯了倍速观看、内容解说、实时弹幕。而在《记忆》的130多分钟里,常常看起来“无事发生”,它对流媒体时代的观看构成了挑战。

之所以要在影院中观看这部影片,一方面当然是可以更好地看清、听清导演所精心安排的每一帧画面与高度起伏的声音细节;另一方面,观众的具身经验也共同参与了影片的“完成”。

许多观众看过本片后,一种共同的描述是:“《记忆》拯救了我的睡眠”。而在影院里睡着,恰恰是大部分电影所极力避免的。因为以好莱坞为代表的主流商业电影,要做的正是通过连续性剪辑、正反打镜头等一系列手段,让观众始终对银幕保持高度注意力,从而认同影片的叙事以及潜藏于文本中的意识形态。

但阿彼察邦从未将睡眠驱逐在他的电影之外,或者说,睡眠正是阿彼察邦的重要主题。他曾在一次采访中提到:“睡着了,观众就成为了另一种正在形成的电影的一部分”。在2018年的鹿特丹国际电影节上,阿彼察邦设置了一个名为“睡眠电影酒店”(SleepCinemaHotel)的装置,由数张不同高度的床和1个投影银幕组成,观众/宿客可预定过夜,观看由阿彼察邦汇编的影片,另一些观众则可以在睡台上方的观看区同时观看投影及睡在下面的人们。

对睡眠的探索构成了阿彼察邦对电影形式的反思。在传统的观影经验中,观众往往不假思索地全盘接受银幕上发生的一切。而阿彼察邦通过差异于好莱坞连续性剪辑为导向的叙事模式、慢速美学的影像方式,提供了一个可以被自由认识的影像空间。观众不再是被询唤的主体,而是能够在清醒与睡眠间、在意识与无意识间、在专注与分心间建立起一条通道,影像与观看的关系被重新定义,注意力的形式也发生了变化,观众得以实现一种对时间、静止、沉默的关注与批判性的思考。阿彼察邦重新定义了观众的参与形式。

在文本内部,对睡眠的再现(或者说对睡眠的身体的再现)也是阿彼察邦的重要向度。比如他的第二部剧情长片《祝福》(2002),就是以其中一位角色睡着的4分钟长镜头作为结尾;《记忆》的上一部长片《幻梦墓园》(2015),剧情则是围绕一群患睡眠病的士兵展开;阿彼察邦的短片和美术馆作品中同样不乏对睡眠的迷恋。通过文本内外的睡眠,阿彼察邦重新塑造了观众对电影的理解,也拓展了电影自身的边界。

《记忆》正是从睡眠开始。蒂尔达·斯文顿饰演的主人公杰西卡·霍兰德因为听到巨响从睡眠中醒来,声音的困扰使她再也无法入睡。寻找声源与解决睡眠作为杰西卡一体两面的动机,引领观众跟随她的身影共同在哥伦比亚的波哥大游荡,继而开启了一场探索广义记忆的旅程。

睡眠,这种看似无用的表达,它与阿彼察邦的慢速美学共同形成了对资本主义现代性要求的抵抗,即一种对同质化、速成化的拒绝。杰西卡作为欧洲白人,暗含着与资本主义现代性诸种面向隐喻性的同构——她苍白的面容、素朴的装扮、纤细的身体与灰色的城市几乎融为一体——也因此丢失了她的睡眠。资本主义现代性所要求的正是尽可能的消除睡眠,或者将睡眠纳入到一种符合其政治经济学的理性规划当中。

进入影片的后半段,一种熟悉的、阿彼察邦的自然呈现在观众面前。杰西卡在这里见到了另一个埃尔南,同样有着南美人面孔,稍年长些的埃尔南。从未走出过小镇的埃尔南,可以轻松地以地为被进入睡眠。城市/自然、冷调/暖调、失眠/睡眠,通过二分法,阿彼察邦提示出了他的倾向,自然与历史仍然是他关注的对象。当杰西卡与埃尔南的手握在一起,所有的边界都被擦除了,现代与过去、文明与自然,男人与女人被连通起来,记忆得以被共享。

就像睡眠同时作用于影片内外一样,记忆这一主题也指向了文本内外。睁眼睡觉的埃尔南与观看电影的观众形成了互文,但他拒绝所有媒介——埃尔南既不看电影也不看电视,却可以记得小镇里的一切故事。在这里,阿彼察邦其实通过埃尔南之口,进行了一次斯蒂格勒式的思考:电影作为记忆的技术,通过将记忆外置,成为记忆的替代物。“你为什么在哭,这不是你的记忆。”当埃尔南向杰西卡发问时,这句话其实抵达了电影的本质,电影作为记忆的替代物,让我们与银幕中的他者认同、共情,他人的命运与记忆铭刻成为了人类普遍的命运与记忆,理解自此达成。

作者:雷晶晶