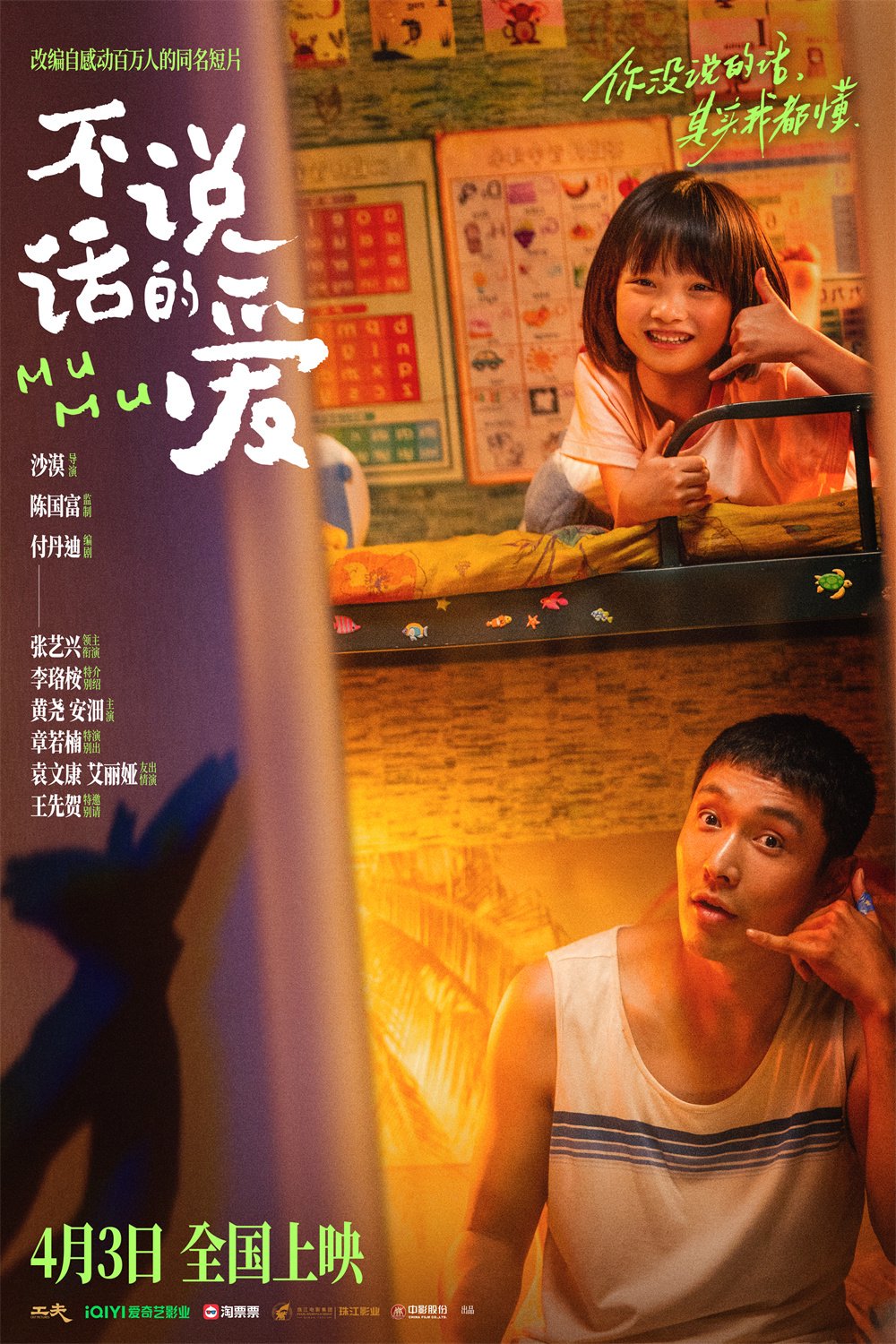

《不说话的爱》:温情亲子戏却长出罪案片的尖牙 日期:2025年04月03日

“你知道吗,因为听不见,他们对这个世界怀有多大的恐惧,他们每天早上起床都要鼓起巨大的勇气来面对这个世界。

所以当他们遇到什么不公的时候,他们也不敢反抗,他们一般都会选择忍。聋人发声是很难的,但他们也需要一个公正的审判”。

作为一名高度理性却匹配极低泪点的观影者,贴着“残障人士”“亲子”标签的《不说话的爱》是我红灯预警的类型,实在讨厌自己一边骂着俗烂煽情,一边哭肿眼睛的分裂样儿。但《不说话的爱》跟我预想的有些不一样,泪点当然是有的,但是它不沉迷于满场飞泪,拒绝滑入SENTIMENTAL的泥沼,它的基调是明媚的,更是强韧的,温情亲子的内瓤由社会观察的硬壳包裹着,还偶尔露出一些暗黑犯罪片的尖刺,掂在手里,是沉的,有分量,有态度,甚至有冒犯,有挑衅。

《不说话的爱》有一个聪明的类型混搭,亲子苦情戏混搭社会罪案片,这种混搭方案我真的始料未及,使相对较温、较钝的亲子家庭题材更添了一重锋锐,也平衡了障碍人士亲子戏过于煽情的调性,给它镀上了一层冷峻的对冲色,一钝一锐,一热一冷之间,达到了一种微妙的平衡。

在议题方面,《不说话的爱》也做了丰富,除了父女亲情,这些可预知的类型期待之外,它还附赠了我一个意外之喜,一个更新鲜的时代议题——“聋人发声是很难的,聋人也需要一个公正的审判。”它不仅仅是一个《搭错车》式的故事,它用混搭罪案片的方式,将一个个体的完全感性的故事,引申到更冷静更理性更广大普适性的法治议题。

除了这种大的骨架设计,充盈在情节骨架里的细节也是扎实而新颖的,我个人尤其被影片触动的点是,它如此具象而具体地向我展示了一个听障人士被局限的人生。就像视障人士黑灯的脱口秀中所说,关于残障,正常人都有一些常识,都知道残障人士会有各种不便,但是,这些认识都只是虚浮的,远没有你试着闭眼在盲道上摸索着走一天摔过碰过磕伤过后切实。《不说话的爱》就仿佛把观众一把拽近了听障人士的世界,你不得不凑近了看清楚,而且用犯罪片这种残酷的形式,将听不见的主人公逼到了悬崖边缘,好心人都在喊,“别往后走”,却只能眼见他因为听不见一步步地往后退着……

我第一次以这样的角度理解和认知残障人群,由于残障,感知被剥夺,导致他们的讯道如此狭窄,他们跟世界链接的方式如此单调而微弱,他们在生活中能够拥有的选择少得可怜。如电影里女主角长大的木木所说,“你知道吗,因为听不见,他们对这个世界怀有多大的恐惧,他们每天早上起床都要鼓起巨大的勇气来面对这个世界。所以当他们遇到什么不公的时候,他们也不敢反抗,他们一般都会选择忍。”

《不说话的爱》实际上把《搭错车》式的类型范式反用了,不是残障父亲保护女儿,而是健全女儿作为耳朵保护着残障父亲,当女儿被前妻带走,失去耳朵的残障父亲堕入黑暗,这种与之前父女结伴时的明媚形成的巨大反差,恰恰是一个残障人士真实的日常。一个聋人,他的世界多么的逼仄,就像被困在一个四面无窗的黑匣子里。只要他挪开视线,就会立刻失去跟面前的人的沟通,工作中他们随时都会出错,导致失去工作。因为找不到工作,就更容易陷入经济困境,而因为陷入经济困境,就更容易失去很多东西,比如失去女儿的抚养权,而为了保住这些他们不愿失去的东西,就更容易上当受骗甚至走上歧路,用片中犯罪团伙女犯的话说,“聋人听话又好骗,说什么他们都信”。地狱级的人生多米诺啊,第一块一旦倒下,后面的根本扶不起来。

影片高潮非常残酷地具象了聋人男主角的“听话和好骗”,他太恐惧眼前这个他看不懂也无力面对的世界,在这种巨大的恐惧之下,他会做出正常人完全无法理解不合常理的行为,甚至傻到拒捕、袭警,甚至傻到一人包揽所有罪行,以为自己快点签下认罪书,就能结束这一切的麻烦,保护自己想保护的人。犯罪片特有的尖锐叠加对残障人士被禁锢的人生的细节描摹,真的刺痛了我,这种痛不仅作用于泪腺,还作用于脑,我愿意在今后为障碍人士付出更多的关心,并且思考怎样才能从制度上、体制上更好地服务于他们。

《不说话的爱》是一部将类型骨架与微观细节、情绪冲击结合得很好的影片。近年来口碑、票房都不错的国产影片都兼顾了这三点。尹鸿老师朋友圈发过一段话,深有同感:“电影为了追求强度性,人物都越来越往极致上设计,但是,所有的‘极致’都必须来自共同人性和特殊性格对‘特定场景’的‘自然’和‘或然’反应。否则,人物就会失真变形,电影故事的根就断裂了,观众就会出戏”。

在大银幕放映需要购票观赏的电影究竟怎样才能吸引观众,来自好莱坞的既往经验是给观众提供高于生活的奇情、奇观。这种追求情节奇情化、场面奇观化,确实提供给了观众在现实生活中无法经历体验的高能量高刺激高起伏,但双刃剑的另一面是银幕上展现的生活跟观众已经没有任何真实生活体验的链接,很难使观众从内心产生情感认同。离奇古怪的事,看看热闹就得,谁也没往心里去。观众的感觉阈值也在提升,再刺激的东西,看多了也会疲乏。

近年来,好莱坞生产的这种架空的不沾地气的高概念电影,在中国观众尤其是年轻一代的观众中在逐渐失去吸引力。文艺片也一样,集“所有狗血遭遇于一身”的过于奇情过于吊诡的艺术片同样遭遇冷遇。观众固然不想看到现实生活的原样摹写,但也不能跟自己的现实生活毫无相似,“基于生活又高于生活”是老调重弹,但文艺创作者确乎要从真实生活提炼锻造出跟观众产生情感链接的点,也就是去年现实题材创作座谈会上殷若昕导演(代表作品:《我的姐姐》《野孩子》)所说的,“在创作中努力寻找特殊性与普遍性的契合。”

反观跟好莱坞电影形成鲜明对比的日本电影,往往反映的是生活中一段普通而常见的情感关系的始终,一次小小的波澜,一点小确幸,却在都市年轻人群中拥有稳定的甚至逐渐增多的拥趸。其实之前我不太理解,这些看来平淡无奇、波澜不惊的日本电影究竟好在哪里。也许它们就好在能跟普通人产生真实的情感链接,我们绝大多数人都不可能成为英雄,即使是英雄,在他(她)人生中绝大多数时刻也并不作为英雄而存在,这些电影能让我们这些普通人通过银幕照见自己。这种深层的情感认同,比眼睛冰激凌、肾上腺素的爽,更实在也更持久。

这种看似普通的电影做起来并不简单,对文本的要求很高,需要创作者从看似一潭静水的生活里采撷转瞬即逝的浪花与漩涡,编织成似真又非真的情节链条,并用大量具体微观的细节与心理呈现丰盈充实戏剧骨架,给予观众真实的、切肤的,能够浸润到毛孔里的氛围体验与感受。所谓情绪电影、感受电影所能提供给观众的价值正在于此,在《蓦然回首》中我就难得品味到一个普通人的奋斗青春,毫无狗血,平平无奇,只有一日日的伏案奋笔,一笔一划地勤奋而笨拙地描绘着将来并不可知的自己。

这对于多年研究好莱坞类型片的我而言,是一次类型经验的刷新与升级。类型必须根据观众尤其是新生长起来的年轻观众的生活方式、审美取向、关注焦点进行迭代切换。我们在做类型片的时候,谈论类型片的时候,除了以往强调的高情节、高起伏,做好规定类型的几个大节拍、转折之外,同样也需要提供给观众切实的有质感的能够让人觉察,能够让人体认的普通人的生活细节,能写惊雷,也能画平湖,只有这样才能成就一部观众不会“阅后即焚”“爽完就忘”的隽永经典的类型片。事实上,好莱坞黄金时代的类型片也正是这样做的,那时的类型片链接的可是奥斯卡,不是爆米花。

作者:周舟