“一分为二”看《平原上的火焰》 日期:2025年03月24日

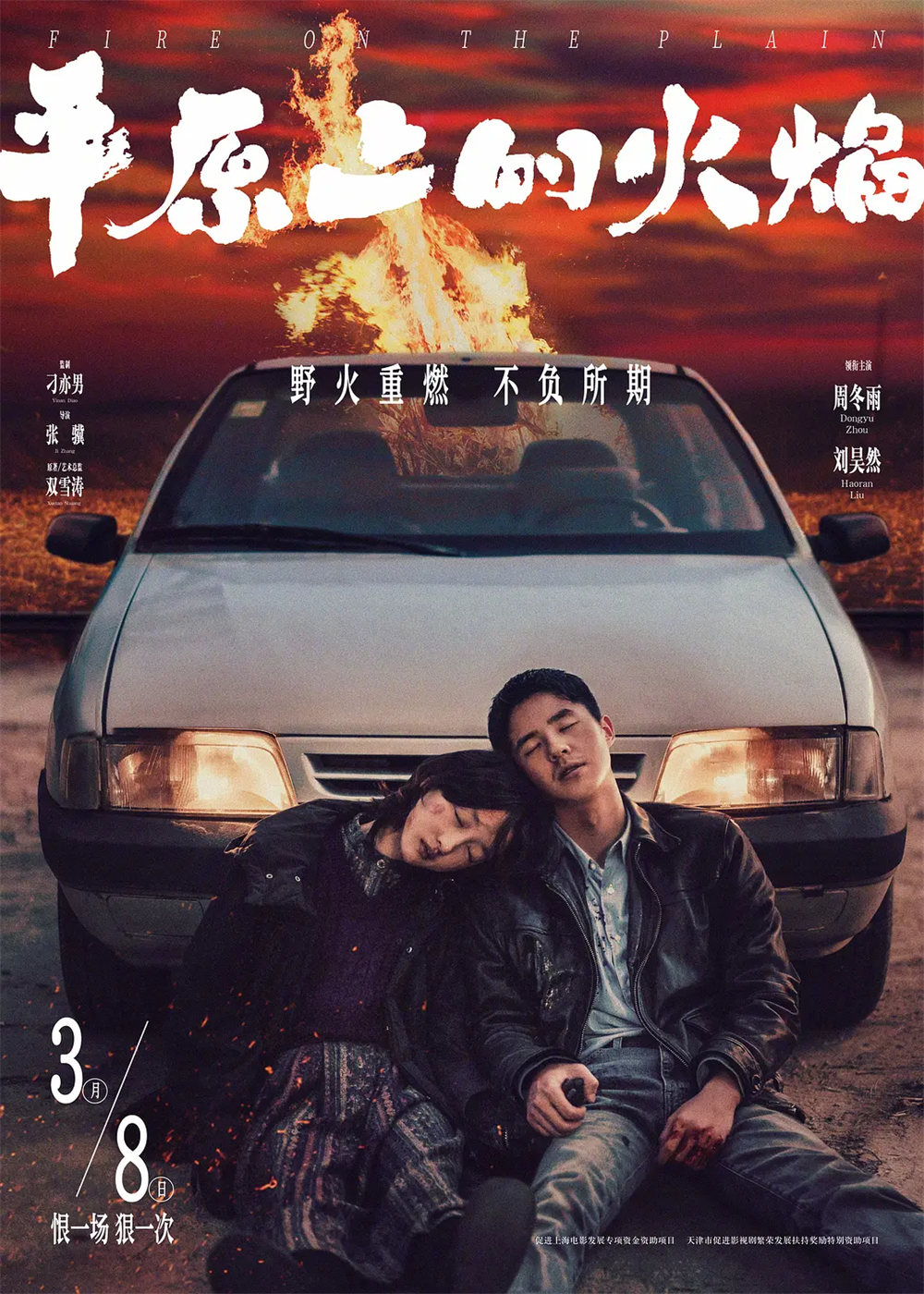

《平原上的火焰》是张骥导演的首部作品,改编自双雪涛的小说《平原上的摩西》,由刁亦男监制,周冬雨和刘昊然主演。尽管影片有着比较好的基础,在视听风格和类型尝试上也有一定亮点,但整体票房表现并不理想。这或许与影片的某种“一分为二”特征有关。

《平原上的火焰》是一部在多个层面上可以被“一分为二”的作品。首先体现在观众的接受方式上。影片的观众大致分为两类:一类是看过原小说或(及)剧集的观众,他们在观影时会受到前作的影响,将本片视为一个“格式塔”式的文本——所有在电影中被省略或模糊的部分,都可以借助原作经验进行补全与理解;另一类则是完全不依赖前文本的观众,他们将这部电影作为一个独立的、封闭的作品来体验,在这样的观看方式下,影片的结构、情节发展和人物塑造需要自洽,才能形成完整的叙事逻辑。 其次,这种“一分为二”体现在影片本身的结构与风格上。电影的时间线被清晰地分割为1997年与2005年两个时期,两部分的时长基本对等。这一时间的对称性只是形式上的划分,而在更深的层面,影片在美学风格、叙事重心以及情感表达上,都呈现出较为显著的差异。1997年的部分更偏向现实主义,以未被破获的犯罪事件为背景,铺陈出东北工业城市转型期的社会图景;2005年的部分则逐渐向黑色电影的风格靠拢,在宿命感、人物刻画、情欲表达等方面强化了这一风格的特质。但是,两部分的融合显得并不十分紧密,使影片的整体气质有所游移,并留下一些信息未能充分交代的空隙。本文主要基于这一方面展开讨论。

1.漫游——追寻

相比原著小说的多视角叙事,电影选择了一条更为线性的路径,以庄树为核心人物,贯穿整个叙事。他不仅是故事的参与者,也是观众进入这座虚构的东北城市——吉原市的媒介。 在1997年的部分,庄树处于一种无目的的漫游状态。从人物层面来看,这种漫游既是他个人身份未定的体现,也折射出当时一类青少年的日常状态——无所事事、游荡街头、打架、偷车,在无序与迷茫中度过青春。从空间层面来看,庄树的漫游也为影片提供了展现东北城市空间的契机。 尽管吉原市是虚构的,但其空间肌理高度浓缩了1990年代中后期东北工业城市的典型景观:破败的厂区、斑驳的家属院、台球厅与酒吧混合的娱乐场所、城市边缘的空旷田野,以及工人的状态——窗外后景中走过的工人群体、在供销社排队等待买断的职工,这些场景和人群共同构成了独特的地域性表达。观众跟随庄树的漫游成为东北工业转型期社会状态的观察者。

到了2005年,庄树的身份发生了变化。他从游手好闲的少年成长为一名警察,无目的的漫游变成了有目标的追寻。而这一身份上的转变也带来了影片风格的转向。如果说前半部分通过漫游建构了一种现实主义的城市观察,那么后半部分则跟随庄树对案件的追寻逐渐向黑色电影过渡。 值得注意的是,尽管影片在后半部分依然围绕庄树的行动展开,但城市的面貌却几乎没有发生变化。街景、工人群体的处境等这些在现实中也许会有所更迭的元素,在影片中被淡化了。即便庄德增组织了一场工厂老职工的聚会,但看不到工业转型对这些人物的影响,工人们的境遇被模糊处理,现实主义的社会观察在后半段逐渐让位于类型化的叙事需要。

2.出走——沉沦

庄树的成长轨迹是从漫游到追寻,李斐则走上了一条相反的道路。她从一个清晰的目标出发,却最终在宿命的沉沦中失去方向。

影片前半部分对李斐的塑造是现实主义的,她的每一次行动——学习绘画、偷钱、买车票、与庄树见面——都具有明确的指向性:离开吉原,去南方。在她的想象中,深圳不仅是温暖的,更象征着某种可能的未来。在那里,她能够接受更好的教育,可以和李守廉、傅东心、庄树组成一个新的家庭。她的出走不是盲目的逃离,而是对命运的主动干预。在1990年代中后期的社会语境下,东北国企改革带来的变化让“出走”成为一些年轻人的选择,这不仅是地理空间的迁徙,也承载着对身份、阶层流动的想象。

然而,蒋不凡的死亡成为决定性的节点,阻断了李斐出走的可能。2005年,李斐的生活已与她的理想背道而驰。她未能去深圳,甚至未能走出吉原。车祸夺走了她的左腿和左手,命运则剥夺了她对未来的想象。她不再是那个拥有明确目标的少女,成为了一个沉沦于痛苦与回忆中的幽灵。 影片后半部分的风格逐渐向黑色电影转变,李斐的角色塑造正是这一转变的关键。她不再是前半部分现实主义叙事中的少女,而是被塑造成黑色电影中的“蛇蝎美人”——既是诱惑的,也充满危险。这样的塑造使李斐在影片中的形象呈现出矛盾性:一方面,她是后半部分的绝对主角,影片的情绪、氛围、宿命感都围绕她展开。“平原”烟盒上的形象不断召唤起观众对李斐少女时代的记忆,强化了一种悲剧性的对照,这不仅是李斐个体命运的悲剧,也意味着影片在主题层面上的情绪表达。 而另一方面,李斐作为女性角色,又成为被奇观化、被凝视的对象。她残缺的身体被展示,她的痛苦被不断强调,而她的行动逻辑却未必像前半部分那样符合现实主义的轨迹。在黑色电影的框架下,李斐的形象部分让位于类型化表达的需要,成为某种宿命式女性形象的投影。

3.情感——欲望

影片最终的落点是庄树与李斐的爱情,但实际上,片中的所有人物都被情感所牵连。吉原这座正经历现代性洗礼的东北小城,人与人之间依然维持着某种前现代的情感纽带。影片编织了一张密集的情感网络:庄树与李斐的爱情、蒋不凡与庄树近似师徒的关系、李守廉与李斐的父女情、李守廉与傅东心之间隐晦的婚外情,傅东心与李斐的忘年之交等等。但影片在呈现这些情感关系时,往往只展现它们的结果,而缺乏足够的铺垫,使得人物间的联系看似紧密,实则少了真正的粘连。

比如,李守廉与傅东心的感情几乎没有递进过程,观众只能接受这个“事实”。李守廉究竟是一个什么样的人,傅东心为何会做出这样的选择,影片并未给予明确线索。而这一设定反而削弱了傅东心与李斐的联系——她们本可以是一组镜像,但当傅东心的角色被赋予“我爸也喜欢你”的身份后,两位女性之间关系的复杂性被简化了。

庄树与李斐的感情更是一个需要明确的问题。本应作为全片情感支柱的二人关系,建立过程却着墨不够。少女时代的李斐渴望出走,庄树似乎只是她向傅东心描述的理想家庭中的一员,而非真正的情感寄托。但到了影片的后半段,二人重逢后的情感推进显得过于直接,这种处理使他们的关系更像是一种类型片式的“宿命吸引”,而不是现实逻辑下的自然发展。

相比之下,影片对孙天博的欲望塑造更具层次感。通过1997年诊所一幕中递给痛哭的李斐手帕的简单动作,他的角色动机得到确立,而后续的占有欲则通过撞车、殴打、强制亲密接触等行为不断递进。他的控制欲、暴力倾向、极端情绪都经过完整铺陈,构建了一种令人不适但无法忽视的张力,反倒比影片中的“情感”更具说服力。

在影片临近结尾时,李斐对孙天博的反杀成为全片的高潮段落。导演在这一部分投入了大量篇幅,周冬雨也获得了更多的表演空间,使这一场戏比蒋不凡的死亡更具戏剧性和震撼感。这样的选择显然是经过精心考量的,尤其在当下的影视环境中,女性“反杀”能够引发观众强烈的情感共鸣,带来一种“爽感”。但是,这种“戏剧性”的强化也使影片的重心发生了偏移。 相比前两起案件,李斐的杀人动机和杀人过程得到了更为详细的表现,但它同时削弱了对早前案件的关注,让影片滑向了流行的女性复仇叙事。尽管这一转变在情绪上产生了较强的震撼,却未能对影片之前积攒的一些问题作出回应。 因此,即使影片在一些方面吸引了观众的注意,但也在观感上呈现出某种错位。它想要探讨人物之间的情感羁绊,但最终,最有说服力的不是情感,而是欲望;最令人印象深刻的不是隐秘的情感流动,而是直白的身体暴力与极端情绪。这种错位让影片始终未能找到一个稳定的锚点,也留下了未竟的遗憾。

作者:雷晶晶 中国电影艺术研究中心副研究员